配资平台交易佣金 李政道驳斥《杨振宁传》:他想重写历史,诬蔑贬低我来索取不属于他的荣誉

发布日期:2024-10-11 10:37 点击次数:158

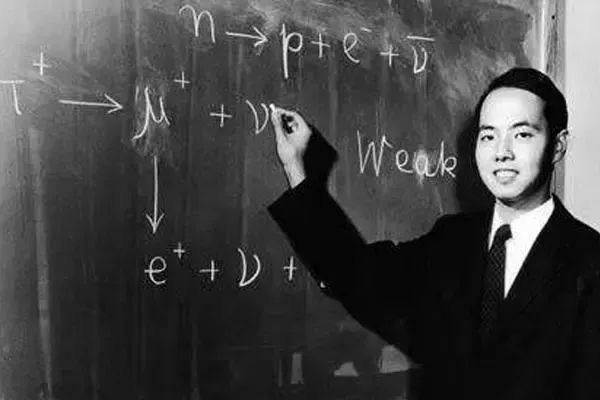

李政道

李政道驳斥《杨振宁传》

文/李政道、杨虚杰

编者按:2003年《杨振宁传》出版,2003年4月,李政道接受《科学时报》记者杨虚杰访问驳斥此书不实之处,共18条,因篇幅太长,只刊出前3条,其中第三条是有关谁先提出宇称不守恒这一思想突破的回答,这是李杨之争的核心,全文可在互联网搜索得到,本文原载北京大学科学传播中心(CSC)。

(1)问:江才健写的《杨振宁传》去年在台湾出版,引起了很大反响。今年可能又将在大陆出版,您对此书的出版有什么评论?

(1)答:此书对我和杨振宁在物理研究上的合作,以及对我本人人格的很多描述都与事实不相符合。杨振宁是想通过此书重写历史,通过对我进行诬蔑和贬低来索取根本不属于他的荣誉。在一本传记中对别人进行如此集中的歪曲和诬蔑是非常罕见的。我读了之后感到十分震惊和愤怒。

(2)问:书中有关您和杨振宁的关系的记述,成了人们关注的焦点,甚至超过了书的其他内容。您认为其中原因何在?

(2)答:此书用了耸人听闻的煽动性的手法,篡改历史。杨振宁利用此书,制造不真实的故事,企图抹煞国际科学界早已公认的、我对物理学发展的贡献。特别是,书中关于宇称不守恒思想的突破的叙述,更是采取了歪曲事实、制造谎言的手法来抬高杨振宁,贬低我本人。这样的行为在世界科学史上很可能是空前的;这样的传记写作手法在历史上也是极为少见的。因此,该书当然会引起人们的注意。其实,这都是杨振宁和传记作者共同谋划的。这一点传记作者在后记里也已经讲了。他们这样做是各有各的目的。

(3)问:李杨合分,症结所在,据一般人看来,是由于你们之间的下述争论:获诺贝尔奖的论文的思想,即弱作用中宇称不守恒这一思想的突破,是你们二人中谁第一个提出来的。据杨振宁的说法,是他“在一个节骨眼上,我(指杨自己)想到了…”还说你先是反对这种观点,经过他的说服后才同意的[1]。您认为这种说法符合事实吗?您能不能说明一下您知道的事实真相?

(3)答:杨振宁的说法与事实不符。事实是,宇称不守恒思想的突破是我在1956年4月上旬独立地做出的,与杨振宁无关。

当时的情况是这样的:

1954、55年,θ-τ之谜已成为物理学界关注的焦点。这里我想先简单地解释一下当时的θ-τ之谜。50年代初从宇宙线里观察到两种新的粒子,θ和τ。它们具有很不同的衰变模式。θ衰变为两个π介子,τ衰变为三个π介子。因为奇数个π介子的总宇称是负的,而偶数个π介子的总宇称是正的。所以从θ和τ的衰变模式可以决定θ的宇称是正的(称为标量),而τ的宇称是负的(称为赝标量)。奇怪的是到 1954、55年,经过很精密的实验测量,发现在实验的精确度内θ和τ这两个不同宇称的粒子居然有完全一样的寿命和质量。

那时候,从θ、τ的衰变模式,不仅可以决定它们二者的宇称不同,也已知道这类的衰变是通过弱作用力实现的,因而可用理论计算来估计它们的寿命。假使τ和θ是不同的粒子,τ的寿命应该比θ的寿命长很多,约一百倍。可是实验结果是τ和θ的寿命几乎完全一样。而且,假使τ和θ是不同的粒子,为什么它们的质量也会几乎完全一样呢?如果认为它们是同一个粒子,它们怎么会具有完全不一样的宇称呢?

为解决这一问题,物理学界曾提出过各种不同的想法,但都没有成功。50年代时,粒子物理学领域,每年都举行一次国际性的综合学术会议,地点在美国纽约州的罗彻斯特(Rochester)大学。因而,这个很重要的会议就被称为罗彻斯特会议。凡是要参加会议的,必须收到邀请才行。在1956年4月3-7日的罗彻斯特会议上,也讨论了θ-τ之谜这个问题。当时在会议上已经有人提出,包括我和杨振宁,是否在θ和τ的衰变中,宇称可能不守恒?但是,会议上的这些讨论都没有达到任何结论。要了解这是为什么,是什么原因造成了这种情况,我需要介绍一下当时宇称守恒问题的背景。

宇称守恒是当时公认的一个重要物理定律。宇称守恒的基础是“左右对称”,而“左右对称”一向被认为是物理的公理。从经典物理学开始到近代物理学(包括力学、电磁学、引力场、弱作用理论、原子、分子和核子构造等),一切的物理理论,在1956年 4月以前,都是左右对称的。因为每一门物理理论都有一大批、一大批的实验作证明,所以物理学家们想当然地认为“左右对称”在粒子物理学中也已经被充分证明了,是非常正确的,是自然界的真理。宇称守恒是天经地义的。

在1956年4月初的罗彻斯特会议上讨论时,所有的物理学家都公认,一切已了解的物理都是左右对称的,是宇称守恒的。这是毋需讨论的。在会议上讨论的问题是:在θ、τ衰变过程中,宇称是否可能不守恒;在当时一切已了解的物理之外,θ、τ是否可作为一个特殊例外,是孤立的一点。

北京汽车集团有限公司董事长张建勇表示,希望双方围绕首都生态环境治理、氢能产业示范城市群建设、海内外市场开拓等方面,发挥各自优势,进一步加强合作,共同助力我国新能源汽车行业高质量发展。

车尾部分,新车配备车顶扰流板以及后窗雨刷器,尾灯组采用熏黑式的贯穿设计,两侧灯组造型与车头LED灯组相呼应,提升整体感。车身尺寸方面,红旗HS3 PHEV长宽高分别为4655/1900/1668mm,轴距为2770mm,轮圈提供19和20英寸两种不同样式的选择。

假使θ、τ是同一个粒子,在它衰变过程中,宇称并不守恒,那会产生什么结果呢?那结果就是,这同一个(即θ-τ)粒子既可以按宇称为正的θ模式衰变,也可以按宇称为负的τ模式衰变。可是这个结果与从一开始就已经知道的θ-τ之谜的现象完全相同。因此,虽然提出了θ-τ衰变宇称可能不守恒的假设,可是这种假设不产生任何新的物理结果。这种假设与一切其他物理无关。在这种假设提出以前, θ-τ之谜是孤立的一点;做了这种假设以后,θ-τ仍然还是孤立的一点。因为这种假设并不能产生任何新结论,所以这种假设就不能看做是宇称不守恒思想的突破。这一点物理学界是公认的。

当时我也正在重点研究这个问题,曾做过一些尝试,但未成功。我记得,在1956年4月3-7日罗彻斯特会议结束后的一两天,即4月8日或9日,我哥伦比亚大学的同事斯坦伯格(J. Steinberger),专程到我的办公室访问,讨教问题。那时他正在进行不稳定的重粒子的产生和衰变的实验。他的问题是如何测定这类重粒子的自旋,与θ-τ之谜无关,和宇称不守恒也无关。在谈话的过程中,我忽生灵感,突然很清楚地明了,要解决θ-τ之谜,必须先离开θ-τ系统,必须假定θ-τ以外的粒子也可能发生宇称不守恒的新现象。我发现,用斯坦伯格实验中重粒子产生和衰变的几个动量,便能很简单地去组织一个新的赝标量。用了这θ-τ以外的赝标量,就可以试验θ-τ以外的系统宇称是否不守恒。而这些赝标量,很显然的,没有被以前任何实验测量过。用了这些新的赝标量就可以系统地去研究宇称是否不守恒那个大问题。θ-τ之谜不再是一个孤立的点,它可以和斯坦伯格正在进行实验的重粒子连起来,它也可能和其他一切物理整体地连起来。要解开θ-τ之谜,就要去测量弱作用中θ-τ以外的赝标量。我猜想,宇称不守恒很可能就是一个普遍性的基础科学原理。这就是宇称不守恒思想的突破。

当时,我就把这个想法告诉了斯坦伯格,并请他转告他的实验组的人,要他们赶快按照我的建议去重新分析实验数据。斯坦伯格听了也很兴奋。他说,您需要的这些原始实验数据,其实都已经有了,都记在他实验组的Log book(实验工作记录本)里,可是因为不知道应该如何去分析,所以还没有将这些数据放在一起分析。之后,他和他的实验组马上按照我建议的方法去分析了他们的实验数据。虽然有迹象显示出宇称不守恒,但因数据不够,不能得出定论。1956年9月份的《物理评论》上发表了他们重粒子实验的论文,也就是布德(R. Budde)、克瑞蒂安 (M. Chretien)、雷特奈尔(J. Leitner)、塞缪斯 (N. P. Samios)、史瓦兹(M. Schwartz)和斯坦伯格(J. Steinberger)合作的文章[2]。文章中有一部分就是讨论我的突破性的想法和他们的分析。他们并在文章里对我“非常有帮助的讨论”,即我提出的关于宇称不守恒的突破性的想法表示谢意。这就是宇称不守恒思想突破的来源[3]。对这件事,这项实验的参加者之一,史瓦兹后来曾发表了回忆文章。

史瓦兹(1988年诺贝尔奖获得者)对上述情形有清楚的回忆。他对我当时提出的建议和宇称不守恒思想的突破以及事情的经过,都有明确的回忆和文字的记载。其经过和时间都和我1986年发表的回忆完全一致。史瓦兹说:“无论如何,我记得十分清楚,在罗彻斯特会议(4月3-7日)之后,斯坦伯格立刻回到奈维斯(Nevis实验室),告诉我们,他刚才和 T. D. Lee(李政道)讨论,李有一个非常重要的想法。李建议斯坦伯格,让我们把数据从Φ=0 到Φ= 2π进行划分。……如果有非对称性,那么就会是……宇称破坏的一个显而易见的例证”[4]。

这一切完全证明宇称不守恒思想的突破是首先由我在1956年4月上旬独立做出的,和杨振宁无关。

1956年4月中旬,斯坦伯格和他的实验组已有了初步的分析结果。他告诉我,重粒子Λ0的衰变,从Φ=0到π有7个事例,从Φ=π到2π却有15个事例,多了约一倍。重粒子Σ0的衰变,从Φ=0到π有13个事例,从Φ=π到2π只有3个事例,小了约四倍。当然这些数据不够,还不能做出宇称不守恒的断定。斯坦伯格又说,他估计一年之内,他们可以用布鲁克海文实验室的加速器再去产生十倍多的事例。那就可以完成在 Λ0、Σ0这类重粒子的衰变过程中,宇称是否守恒的决定性的实验。(事实上,一年之后,1957年斯坦伯格和他的合作者的确就完成了这个决定性的Λ0,Σ0宇称不守恒实验并发表在《物理评论》上。)

当时,我觉得很兴奋。这个初步的宇称不守恒的实验,已充分证明了我的宇称不守恒思想的突破是正确的,是可行的。宇称是否守恒的问题不再停留在θ-τ之谜的孤立一点。θ-τ以外的不稳定重粒子Λ0和Σ0也都已经被包括进来了!

1956年4月中至4月底,我努力于完成宇称不守恒在θ-τ、Λ0、Σ0这类以及所有称为“奇异粒子”(Strange Particles)的弱作用衰变领域的理论分析和论文写作。我并和斯坦伯格约好,我的理论分析文章和他实验组当时的实验分析文章,即后来1956年9月15日发表的布德、史瓦兹、斯坦伯格等人的文章,同时发表。当然,弱作用衰变,除了奇异粒子外,还有更大的领域,那就是有五十多年研究历史的β衰变。这包括中子、π介子、μ子等更多的粒子。我准备在1956年5月初,写完奇异粒子宇称不守恒的论文后,立刻开始对它们进行分析。

1956年5月初,斯坦伯格又到哥伦比亚大学我的办公室,说他刚在布鲁克海文实验室的学术报告会上报告了他们的实验结果和分析,也报告了我关于宇称不守恒的建议。杨振宁也在场听报告。可是他却在听众中强烈反对我关于宇称不守恒的想法。在那段时期,我和杨振宁没有合作的工作。1956年4月初罗彻斯特会议结束后,我回到纽约,就没有再和杨振宁见过面。我听了斯坦伯格的话之后,就打了一个电话到布鲁克海文实验室,告诉杨振宁说,自从我和他在罗彻斯特会议分手后,我有一个理论上的突破,请他在和我讨论之前,不要再把他的反对意见公之于众。第二天上午,也就是杨振宁所说的4月底和5月初的一天,杨振宁来我办公室。谈了不久,杨振宁说他是开汽车来的,忘了纽约停车的困难,必须下去到街上移动他的汽车。

在哥伦比亚大学周围的所有街道,因清洁街道的原因,规定每天上午十一时至下午二时,不准停车。因为杨振宁对纽约这些规则不熟,我就陪他离开校区,到北边125街。那边清洁街道的规定是,每天上午八时至十一时不准停车。在125街和百老汇大街交叉处有两家中国饭馆,是我常去的。因为那时候是早晨十一时,饭店尚未开门。我们就在天津饭店隔壁的一家咖啡馆先喝杯咖啡。我把我最近的工作以及关于宇称不守恒突破性的想法和斯坦伯格依照我的建议所做的新实验结果,统统告诉了杨振宁。

杨振宁激烈反对。他说前两天刚听了斯坦伯格的报告。斯坦伯格测量的是“二面角”,对这方面,他(杨振宁)曾经研究过,绝对不会出任何宇称不守恒的新结果。在我们辩论时,隔壁的天津饭店开门了。

我是天津饭店的老顾客,就向服务员借了纸和笔。我写下方程式,画了图,再次向杨振宁全部重新解释。我向他指出,斯坦伯格新的分析中用的角度Φ,不是杨振宁想象的二面角,而是我的思想突破所指的新赝标量。二面角是标量,只能从0到π,当然是宇称守恒的。这新的Φ角度是赝标量,可以从0到π,然后也可以从π到2π。当Φ在0到π的区域时,Φ和二面角一样,可是在π到2π的区域就完全不一样。用了这样新的赝标量Φ,通过Λ0和Σ0的衰变过程,如果这二个Φ区域的事例数不同,那就是明确的宇称不守恒的证明,据此就可以去测量θ-τ以外的粒子是否也是宇称不守恒。这是以前别人没有想到的。这就是我的宇称不守恒思想的突破。

斯坦伯格实验组依照我的建议,对Λ0和Σ0衰变中,Φ在0到π和π到2π两个范围的事例的数量进行了分析。这个分析在四月份已经完成了。结果这两个数量相当不同,已经可以看出宇称不守恒的迹象。可惜,整个实验的事例数目不够,暂时还不能下定论,不过已经可以证明我的思想突破是可行的了。然后,我又重复在纸上写下,刚才在咖啡馆口述的斯坦伯格实验组的初步分析细节。杨振宁慢慢地不再反对了。

午饭后,我们回到哥伦比亚大学我的办公室时,杨振宁已被完全说服了。他也很兴奋。在我的办公桌上,他看见我正在写的关于在θ-τ、Λ0、Σ0和其他奇异粒子的衰变中,宇称可能不守恒的文章。我告诉他,这篇文章将与斯坦伯格的实验文章同时发表。我也告诉他我正开始预备将这种分析应用推广到β衰变的领域。

杨振宁说他很愿意和我合作。同时,他劝我不要先发表我已差不多写完的奇异粒子宇称不守恒的文章。他说,这是非常热门的突破,应该用最快的速度,将整个弱作用领域一下子都占领下来,这样可以更加完整。

杨振宁具有高度批评性的眼光,他是一位优秀的物理学家,也是我的好朋友。宇称不守恒将涉及物理学的各个领域。我认为杨的参加无疑会使最后的成果更加丰硕。因此我接受了他的合作要求,并表示了欢迎。

我的决定是对的,我们这个合作是非常成功的。在1956年以前,从经典物理到近代物理,都是对称的物理。1956年以后,大部分的物理现象都发现有不对称。不仅是宇称不守恒和左右不对称,电荷的正负也不对称,时间反演也不对称,真空也不对称,因而夸克可被禁闭,不同的中微子间可以互相转换变化,连质子也可能不稳定…。当然,并不是1956年忽然改变了外界的宇宙,而是1956年我和杨振宁发表的宇称不守恒的文章,改变了整个物理学界以前在“对称”观念上的一切传统的、根深的、错误的、盲目的陈旧见解!

1956年我们关于宇称不守恒的文章带来了1957年的诺贝尔奖。对我来讲,更大的意义,是我有这机会在人类的思想发展史上,做出宇称不守恒这一基础性的、革命性的贡献。这使我深深感觉到自己的幸运和能够做出突破性贡献的人生的巨大意义。

证明弱作用宇称不守恒的决定性的实验是吴健雄和她的合作者们在1957年1月完成的。关于我是如何做出宇称不守恒思想这一突破的,以及她们那项决定性实验是如何由我起的头,吴健雄也有她很清楚的回忆文章[5], 发表在1972年:

“……1956年早春的一天,李政道教授来到普平物理实验室第十三层楼我的办公室。他先向我解释了 τ-θ之谜。他继续说,如果τ-θ之谜的答案是宇称不守恒,那么这种破坏在极化核的β衰变的空间分布中也应该观察到:我们必须去测量赝标量,这里p是电子的动量, σ是核的自旋。

“……在李教授的访问之后,我把事情从头到尾想了一遍。对于一个从事β衰变物理的学者来说,去做这种至关重要的实验,真是一个宝贵的机会,我怎么能放弃这个机会呢?……那年春天,我的丈夫袁家骝和我打算去日内瓦参加一个会议,然后到远东去。我们两个都是在1936年离开中国的,正好是在二十年前。我们已经预订了伊丽莎白王后号的船票。但我突然意识到,我必须立刻去做这个实验,在物理学界的其他人意识到这个实验的重要性之前首先去做。于是我请求家骝让我留下,由他一个人去。……五月底,春季学期结束之后,我于是认真地开始准备这个实验。……

“……在一月十五日的下午,哥伦比亚大学物理系召开了一个新闻发布会,宣布物理学一个基本定律出人意料地被推翻了。……这一新闻在公众中爆开,迅速传遍全世界。正如剑桥大学O. R. 弗瑞奇教授(O. R. Frisch)在那时的一次讲话中描述的那样:‘宇称是不守恒的’这一难懂的语句,像一个新的福音传遍了全世界。”

下面是杨振宁1982年写的关于1956年宇称不守恒的回忆[6] :

“普林斯顿高等学术研究所的春季学期于4月初结束,我和家人于1956年4月17日到布鲁克海文去度暑假。李政道和我继续保持每周两次的互访。这段时间里,我们是在哥伦比亚和布鲁克海文见面。同过去一样,我们对各种问题都感兴趣,但当时我们最关注的自然是 θ-τ之谜。我们对下述反应链中的角分布尤其有兴趣:

π-+ p → Λ0+θ0 (1)

Λ0 → π-+ p (2)

R. P. Shutt(舒特)、斯坦伯格和W. D. Walker(瓦尔克)等人研究过这些反应。他们曾在罗彻斯特会议上报告过研究的结果,会上对这三组物理学家所使用的‘二面角’变量的准确范围有争议。

“4月底或5月初的一天,我驱车前往哥伦比亚作每周例行的拜访。我把李政道从他的办公室接出来,上了车。我们很难找到泊车的空位。后来,我把车泊在百老汇大街和125街的转角处。那是午饭时分,但附近的饭馆尚未开门营业。于是我们就到左近的“白玫瑰”咖啡馆,在那里继续讨论。稍后,我们在“上海餐馆”(据我回忆,是这间餐馆,但李政道说他记得是“天津餐馆”)吃午饭。我们的讨论集中在θ-τ之谜上面。在一个节骨眼上,我想到了,应该把产生过程的对称性同衰变过程分离开来。于是,如果人们假设宇称只在强作用中守恒,在弱作用中则不然,那么,θ和τ是同一粒子且自旋、宇称为0-(这一点是由强作用推断出的)的结论就不会遇到困难。这种分离对反应链(1)、(2)有特别的意义。李政道先是反对这种观点。我力图说服他,因为这种想法可以通过(1)、(2)两个反应中可能存在的上-下不对称性而加以检验,它就更有吸引力了。后来,他同意了我的意见。

“…,那时,李政道还不大熟悉β衰变现象。他有点按捺不住了,主张把关于反应(1)、(2)的研究写成短文,先行发表。我不同意这样做,因为我要把β衰变的计算做完。”

杨振宁回忆中的反应链(1)和(2)就是那时候斯坦伯格实验组正在研究的。杨振宁对什么是宇称不守恒思想的突破,和我的回忆是同一个思想,也正是前面史瓦兹1986年发表的回忆文章里所叙述的我的那个想法,也就是史瓦兹说的,在1956年4月上旬“李建议斯坦伯格,让我们把数据从Ф=0到 Ф=2π进行划分”的分析。所以,杨振宁1982年发表的回忆和我1986年发表的回忆,在对当初1956年宇称不守恒思想的突破是什么这一点上是一致的。可是,杨振宁和我对宇称不守恒思想突破是如何产生的回忆却完全不同。两个说法在时间上相差了约三个星期,地点和情况也完全不一样。

宇称不守恒的思想突破是完全集中在Λ0和Σ0重粒子的反应过程上。这个思想的可行性必须对Λ0和Σ0的产生和衰变进行分析才可以决定。任何一位理论物理学家,如果忽然有了这样一个重要的思想突破,一定会立即去找做Λ0和Σ0实验的小组,去说服他们,请他们赶快按照这个思想突破的建议去重新分析他们的数据。可是杨振宁1982年的回忆文章,和他以后的传记,完全没有任何这样的回忆和叙述。可见杨振宁的上述回忆是不合常理的。为什么?因为1956年5月初,杨振宁来纽约看我的时候,他明明知道斯坦伯格实验组已经按照我的宇称不守恒的思想突破,做过了分析。所以杨振宁的回忆中是不能提这个实验分析的。

斯坦伯格(1988年诺贝尔奖获得者)和我及杨振宁都是40年代在芝加哥大学的同学,都很熟。1956年斯坦伯格和我都是哥伦比亚大学物理系的正教授。我们的办公室离得很近,仅差上下一层楼。当时,整个物理学界绝大部分的Λ0和Σ0事例都在斯坦伯格实验组手中,有约四十个,不是个小数目。这些情况在1956年4月初罗彻斯特会议时,杨振宁都是知道的。1956年我,斯坦伯格和杨振宁都是被邀请参加罗彻斯特会议的。假使真的如杨振宁所说,在1956年5月初,他午饭时忽然在一个节骨眼上想到了Λ0的产生和衰变反应链,他有如此重要的宇称不守恒的思想突破,不可能在午饭后我们回到哥伦比亚大学,他不去找离我办公室很近的,也是他很熟的朋友斯坦伯格。他不可能不想立刻就把他的这个重要的、Λ0和Σ0衰变可能是宇称不守恒的想法告诉斯坦伯格。同时,他也不可能不急着去请斯坦伯格尽快地做一个实验,看看他的这个思想突破是否可行。

杨振宁不去找斯坦伯格,是为什么呢?因为杨振宁完全清楚,在那个时候,斯坦伯格不仅早就知道我的思想突破,也早已按照我的这个思想,去做了分析。同时,杨振宁也知道前两天他刚刚听了斯坦伯格的报告,而且他还反对。当杨振宁1956年5月初在天津饭店吃午饭时,他完全清楚斯坦伯格实验组的分析结果已有宇称不守恒的迹象,虽然不能定论,但是完全可以证明我的思想突破是可行的。在1956年4月罗彻斯特会议后的三个星期中,已经发生的这些极重要的事实,在杨振宁的回忆里,其叙述却完全是一片空白。为什么?因为杨振宁1982年的回忆中,关于宇称不守恒思想突破的叙述是假的。他知道,他是要将我的思想突破变成他的,将他的反对变成我的反对。

在杨振宁1982年的回忆里还有其它相当多的情节也不符合事实。举两个例子吧。1956年5月初,当他在我办公室里看见了我正在写的,关于θ-τ、Λ0、Σ0等奇异粒子宇称不守恒的文章的时候,是他要求参加进来和我一起做β衰变领域的分析。也是他要求我先不发表奇异粒子的文章的。可是他在1982年的回忆中竟然说:“他(指李)有点按捺不住,主张把关于反应(1),(2)的研究写成短文,先行发表,我不同意这样做”[6]。杨振宁关于我“按捺不住”的说法和事实不合,完全是喧宾夺主,是很不道德的。

在我们合作写出宇称不守恒的论文之前,在1948-56的八年中,我和杨振宁仅合作了六篇文章,是我在同一时期发表的论文中的一小部分。1956年我们发表了关于宇称不守恒的论文之后,我和杨振宁才开始密切合作。从1956年的下半年到1962年的六年中,我们共合写了二十六篇文章。

1956年4月,我和杨振宁没有任何合作项目,也没有杨振宁1982年回忆中所谓的每周两次的见面。当他1956年5月初来我办公室时,他已经有一段时间没有来哥仑比亚大学。否则,他不会在上午十一时左右开汽车来,因为他不可能忘了在午时左右哥校附近停车的困难。1956年4月3-7日罗彻斯特会议后的整个4月份我和杨振宁没有见过面。事实上杨振宁1982年回忆中所谓的每周两次的见面是在1956年10月我们发表了宇称不守恒的论文之后才开始的。杨振宁1982年回忆中所说的在1956年4月和李政道每周两次互访也是与事实不合的。

由于我的思想突破促成了当时(1956年4月份)布德、克瑞蒂安、雷特奈尔、塞缪斯、史瓦兹和斯坦伯格在他们的实验文章中做了宇称不守恒的分析。因此,他们在他们的论文中对我表示感谢[3]。他们没有提杨振宁,因为这与杨振宁无关。

上面已经提到,这项实验的参加者之一史瓦兹,在他1986年的回忆中关于1956年4月宇称不守恒的思想突破,讲得很清楚,这个思想是我提出来的,根本没有提到杨振宁[4],因为这是与杨振宁无关的。

由此可见,这一切完全证明宇称不守恒思想的突破是首先由我独立做出的,和杨振宁无关。

1956年4月初我做出了宇称不守恒思想的突破以后,到5月份杨振宁才参加进来和我一起对宇称不守恒做了系统性的理论分析工作,一起写出了获诺贝尔奖的那篇论文。上面的叙述并没有减少杨振宁在与我合作中的贡献,也没有否定他应获诺贝尔奖的资格,当然也没有降低他因此而获得的荣誉。

虽然我们是一起获得了诺贝尔奖,但是关于宇称不守恒思想的突破是由我独立做出的这一点,是有文献记载的,同行们也都是知道的,是客观的事实。可是我从来没有去强调这一点。也从来没有因此去损伤杨振宁,去贬低他在与我合作完成宇称不守恒论文上的贡献。但问题的关键是,杨振宁从1982年至今,总是想抹煞是我首先独立地做出了宇称不守恒这一突破的事实。他关于这一问题的叙述,没有任何事实依据,完全不符合历史事实。

~the end~配资平台交易佣金